2025.03

管理栄養士のいかりです!

「知って得する!試して楽しい!」そんな健康や栄養に関する情報を、このコラムで発信していきます。

本格的な春の到来もすぐそこですね。4月といえば、お花見や歓迎会のシーズンでもあります。

みんなで集まってお酒を楽しむ機会が増えるという方も多いかもしれません。

そこで今回は、楽しい場面で飲み過ぎないために知っておきたい“健康的なお酒の飲み方”をご紹介いたします。

かつては「お酒は少しくらい飲んだ方が長生きする」といわれるほど飲酒が美化された時代がありました。しかし近年は、科学的知見の蓄積によって少量の飲酒でもリスクが高まる疾病があることが分かってきました。そのため「飲酒量は少なければ少ないほどよい」という考え方がスタンダードになっています。

アルコールによる健康障害を予防するため、一人ひとりがアルコールに関する問題への関心と理解を深めて健康に配慮した飲み方ができるよう、昨年厚生労働省から「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン(以下、飲酒ガイドライン)」が公表されました。

アルコールの代謝や飲酒によるからだへの影響は人によって異なり、その日の体調によっても左右されます。違いによる影響を理解することで自分自身が飲み過ぎないようにし、他の人にも無理して飲酒を勧めないなどの配慮もできます。

①年齢の違いによる影響

高齢者は若い頃と同じ飲酒量であっても影響が強く表れやすく、転倒や骨折、筋肉量減少の危険性があります。

②性別の違いによる影響

女性は一般的に男性と比べて分解できるアルコール量が少ないため、影響を受けやすいことが知られて

います。

③体質の違いによる影響

体内の分解酵素の働きの強弱には個人差があり、動悸や吐き気を引き起こす可能性があります。

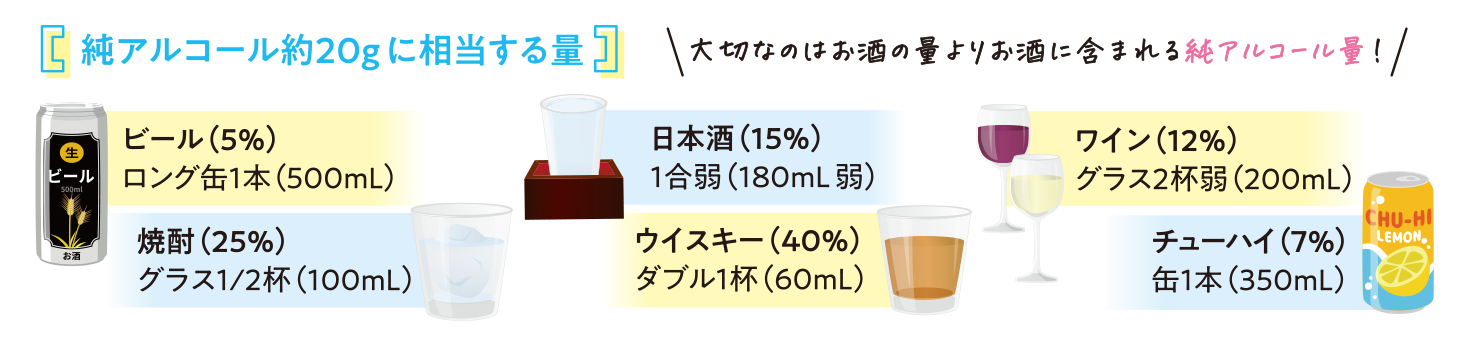

生活習慣病のリスクを高める量は1日当たりの純アルコール摂取量が“男性40g以上、女性20g以上”とされています。ただし、飲酒による健康へのリスクは個人差があり、先ほど紹介したように年齢や性別、体質や体調によっても変化します。アルコールが健康に与えるリスクを一人ひとりが理解した上で自分に合った飲酒量を決めるようにしましょう。

ご自身がどれくらいアルコールを摂取しているか計算してみましょう!

【お酒に含まれる純アルコール量の算出式】

純アルコール量(g)=摂取量(mL)×アルコール濃度(度数/100)×0.8

例:ビール500mL(5%)の場合の純アルコール量⇒500(mL)×0.05×0.8=20(g)

自分に適した量を把握して、その範囲内で飲酒したとしても、それだけで飲酒によるさまざまなリスクを回避できるというわけではありません。飲酒時は以下のことも心掛けるようにしましょう。

①自分の飲酒状況を把握する

飲酒の頻度や量を知っておくことは飲酒の習慣を見直すきっかけになります。

②あらかじめ量を決めて飲酒をする

事前に飲む量を決めておくことで、飲み過ぎを防ぐことができます。

③飲酒前または飲酒中に食事を取る

空腹時の飲酒はアルコール吸収が速く、すぐに酔いが回ってしまいます。食事を取ることでアルコールがゆっくり吸収され、血中のアルコール濃度を上がりにくくします。

④飲酒の合間に水または炭酸水を飲む

水や炭酸水といったチェイサーには、血中のアルコール濃度の上昇を抑え、悪酔いを防ぐ役割があります。また、アルコールには利尿作用があるため、水分をしっかり取ることで脱水を予防し、アルコールを体外に排出しやすくします。

⑤一週間のうち飲酒をしない日をつくる

毎日の飲酒習慣は、アルコール依存症などの発症につながる危険性があるので“休肝日”を意識することが必要です。

お酒を嗜む方はご自身の体質や状況に応じて適切な飲酒量を決め、お酒との付き合い方を見直す一つのきっかけにしてみてはいかがでしょうか?

参考:厚生労働省「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」令和6年

編集:いかり

© 2016 Naturally Plus

© 2016 Naturally Plus